就職活動の落とし穴

2017年4月13日 木曜日

3月1日、「2018 年新卒」学生の就職活動が解禁された。就活生は、「早く内(々)定をもらって就職活動を終わりにしたい」「希望する会社に入社できるかどうか不安」など、これから臨む就職活動に対してさまざまな想いを抱いていることだろう。本稿では、そうした「2018 年新卒」の就活生に向けて、就職活動を進める上での注意点と自分にベストマッチングする企業を探すためのヒントを紹介する。

内(々)定を早くもらえたら就職活動は成功なのか?

「2018年新卒」となる現・大学3年生の就職活動が早くもスタートを切った。今後、就職活動を進めていくうちに「内(々)定が欲しい!」という気持ちが先走りし過ぎて、あたかも内(々)定を早々に得て、就職活動を一刻も早く終了することが「ゴール」のように錯覚する瞬間がないとは限らない。

「早く就職活動を終わりにしたい」と考える学生は少なくないだろうが、就職活動を早く終えることが一面的に「偉い」「勝ち組」ということでは決してない。早い時期に内(々)定が出たからといって、本当にその企業が自分にとってベストなのかどうかを再検討することなくそこで就職活動をやめてしまい、結果、就職後に「やはりこの会社は自分に合わない」「もっと真剣に就職活動をしておけばよかった」などとミスマッチに気づくというのでは、取り返しがつかない。

例年、大卒新入社員の30 ~ 35%前後は3年以内に離職している実態があり、厚生労働省の調査によれば、「初めて勤務した会社をやめた主な理由」の上位は、①労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった( 22.2%)②人間関係がよくなかった( 19.6%)③仕事が自分に合わない( 18.8%)④賃金の条件がよくなかった( 18.0%)―などで占められていた。並べてみれば、そうだろうなとは思わせる内容だが、多くは、事前の自己分析や企業研究がしっかりとできていれば防ぐことができたのではなかったか。

チャンスは秋・冬まで続く多様化する採用選考機会

「2017年新卒」から、日本経済団体連合会(東京・千代田区、経団連)に加盟している企業の選考開始時期が、それまでの8月1日から6月1日に変更された。「2018新卒」に関しても、これと全く同じ就職・採用スケジュールが踏襲されることとなっている。

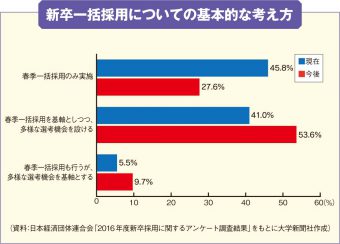

経団連の「2016年度新卒採用に関するアンケート調査結果」( 2016年11月15日)によると、夏季・秋季採用や通年採用を実施予定・検討中の企業は全体の42.1%だった。採用選考機会の提供を「大幅に」「やや」を合わせた「増やす予定」と回答したのは32.1%にのぼった。そのため、選考のピークを過ぎたと思われがちな8月以降でも、チャンスは残されていたと見て間違いなさそうだ。

"行きたいと思う企業"が自分に合うとは限らない

就活生の中には、もうすでに入社したい企業や業界が決まっている人も少なくないだろう。しかし、目指している企業や就きたい職業が自分に合っているかどうかは全くの別物であるとの認識は常に持ち合わせていたい。

社会人として働くということは、楽しいことばかりではなく、辛いことや納得できない場面に直面する可能性が高まることを意味している。憧れが強く、表層的な部分ばかりを見てしまい、いざ就職してから「もっと楽しい仕事だと思っていたのに……」と、仕事に対するやる気が下がってしまわぬように、その職業の華やかではない部分もしっかりと理解しておくことが重要になってくる。

就職活動のスケジュールを明確化して自分で整理する

ひと口に「就活スケジュール」とは言っても、業界や企業によって、実態はさまざまだ。外資系やベンチャー企業など、経団連に加盟していない企業は6月1日以前に採用活動を開始する場合もある。一方、中堅・中小企業の中には、春が繁忙期で忙しいため、あえて秋季や冬季の採用に力を入れている企業も存在する。目指している業界の採用活動の動きをしっかりと把握し、無理のないスケジュールを立てることで、余裕を持って就職活動に臨むことができるはずだ。

また、6月中に内(々)定を出す企業も少なくない。ここで気をつけたいのは、初めて、それも早々に内(々)定をもらうと、「就職できる!」という安堵感から、次の会社説明会や面接に対してやる気が起きない「中だるみ」に陥りがちだということだ。しかし、意欲を感じさせないそうした雰囲気を漂わしていれば一体どうなるか。やる気が感じられない学生を人材として必要とする企業は、おそらく存在しない。これが、もしも自分なりにスケジュール管理ができていれば、次の目標が明確化できるため、明らかな中だるみ状態は回避できるだろう。

形だけのエントリーはNG"納得のいく活動"が大事

就職活動に対する不安から、手当たり次第に企業にエントリーする学生が少なからずいる。しかし、自分のキャパシティを超えた状態で就職活動を行うと、想像以上に疲労が蓄積したり、自分が本当は何をしたいのかが分からなくなったりしかねない。事前準備を入念に行い、自分が「ここだ!」と思う企業の選考試験に対して集中していくほうが、好果的なのは言うまでもないだろう。

そして、絶対に避けたいのが、念のためエントリーをしていたが、他社で内定が出たからといって、その企業の会社説明会や面接を無断でキャンセルしてしまうことだ。最悪の場合、「今後、同じ大学出身の学生は採用しない」と、企業側が態度を硬化させる場合もある。そうなると、自分自身だけではなく、学校や後輩に多大な迷惑をかけることになりかねない。

周囲の友人に内定が出たり、就職先が決定してくると少なからず「焦り」や「不安」を感じざるを得なくなるだろう。しかし、周りを気にし過ぎることなく、自分自身が納得のいくまであきらめずに就職活動を頑張って欲しい。

就職活動に明け暮れるこの時期の姿勢と取り組み方こそが、自分自身の将来の行方を左右するものとして肝に銘じたい。

◆エントリーシート・履歴書

就活生の人物を知り、採用側として"会いたいかどうか"を判断するツールとしてとても重要視される。自分をよく見せようとする気持ちは分かるが、行き過ぎた誇張表現などは控えるのが鉄則。また、考える以上に作成時間がかかるため、「自己PR」や「学生時代に力を入れていたこと」などは事前にパターンを準備しておくと効率的だ。

◆自己分析

自分の「強み」や「弱み」を正確に把握することが大切。社会に出て何をしたいのかという目標を明確にしておくのも重要だ。また、家族や友人などから自身の性格や長所・短所などを聞く「他己分析」を行うと、客観的な視点で自分を分析するきっかけにもなり、志望業界や企業とのミスマッチを予防するのにも極めて有効だ。

◆企業・業界の比較・分析

就職活動を進めていく流れの中で、興味や視点が変わることも少なくない。その意味で、一度ではなく、就職活動中にも繰り返し業界・企業の比較や分析、研究を行うことには意味がある。また、内(々)定がいつ頃出るのか、秋・冬採用を実施しているか否かを確認した上でスケジュールを組むことも、円滑な就職活動には欠かすことができない。

◆面接対策

面接官に好印象を与えるということを意識し過ぎてはいないだろうか? 面接は相手に自分を知ってもらうために行うもの。相手に合わせ過ぎるのではなく、自分の考えを自分の言葉で表現することを意識しながら臨みたい。また、受け答えの内容はもちろん、所作や態度なども重視されるため、笑顔やハキハキとした発言なども意識したい。

◆企業説明会への参加

実は就職サイトや企業のウェブサイト上の情報だけでは分からないことが意外に多い。例えば、「企業説明会」が「自由参加」なら行かなくても問題ないと考える人もいるだろう。しかし、実際はそうではない。鮮度の高い企業情報が提供される場なのであるから、必ず一度は参加し、どのような雰囲気の会社なのかを知るようにしたい。

◆その他

就職活動中は、金銭的な負担も増加する。交通費だけでも、一社ごとに企業説明会と面接が複数回行われることを考えると、相応の準備は必要だ。また、遠方の企業を受ける場合は宿泊費等もかかるかもしれない。大切なのは、金銭的な理由でエントリーをあきらめないということ。貯金など、余裕を持った事前準備を心がけたい。